Février 1981, Maison de la Culture, Grenoble

Cette brochure a été réalisée par

Edith Aberdam, Jacqueline Frank-Poznanski, Maurice Jondeau, Juliette Lichtenstein,

Irène Saya et Simone Vailhé avec l'aide technique de Madame Khayat.

Les premières communautés juives en Dauphiné sont d'origine

très ancienne. Avant la deuxième Guerre Mondiale, fuyant les pogromes,

la misère, les numerus clausus, des Juifs de l'Est, parlant yiddish,

arrivent à Grenoble. La communauté est fondée en 1928 par un gantier.

Des organisations cultuelles, culturelles, éducatives, se créent.

Le Mémorial du jubilé, publié en 1928, a raconté

l'histoire de la présence juive dans notre région, marquée par des périodes

d'intégration et de persécution. Pendant la guerre, nombreux furent les Juifs

qui vinrent à Grenoble en zône libre. Mais la haine "raciale" n'a pas épargné

Grenoble. Ce fut l'oeuvre de la Milice, du P.P.F. et, à partir de septembre 1943,

les assassinats perpétrés par la Gestapo.

Des mouvements de résistance, de solidarité pour la sauvegarde des enfants se

créent avec, souvent, l'aide de la population non-juive.

Après la décolonisation, l'accueil des réfugiés du bassin méditerranéen mobilise les énergies. La culture ashkénaze* et la culture sépharade* se rencontrent. C'est celle des premiers immigrants, la culture yiddish, que nous tenterons de faire connaâ®tre au cours de ces journées. Le yiddish est une langue, une civilisation, une culture. A l'heure où les individus et les communautés cherchent à retrouver leurs racines, il nous a paru urgent et légitime de donner au yiddish, si longtemps méconnu, la possibilité d'exprimer la diversité de ses voix.

* Voir lexique.

Le yiddish est une des langues créées par les Juifs en Diaspora. Le plurilinguisme, une des caractéristiques essentielles du groupe, comprend plusieurs paliers

Parmi toutes ces langues, le yiddish tient une place particulière :

La mobilité géographique du peuple juif explique les composantes et l'évolution de cette langue qui, dès sa naissance, adopte l'alphabet hébraïque.

Pendant sa période de plus grande expansion, le yiddish s'étend des Balkans à la Mer Baltique, du Dniepr aux Carpathes. A partir du XIXe siècle, des colonies yiddishophones essaiment en Europe occidentale, en Palestine, aux Etats-Unis, en Australie...

Dès sa naissance, le yiddish eut une double vocation : répondre aux besoins internes du groupe tout en l'ouvrant au monde extérieur. Il fut donc l'instrument essentiel de la sécularisation du monde juif, mais d'une sécularisation qui préservait sa spécificité et ses traditions.

Données statistiques.

| Période | Commentaire |

|---|---|

|

600-Premières communautés organisées en Europe. 8ème et 9ème siècle après J.C.-Age d'Or espagnol. 1096-1147-1ère et 2ème Croisades : destructions, massacres, expulsions des communautés. 1182-Philippe Auguste bannit les Juifs. 1189-3ème Croisade : massacre de Juifs anglais. 1215-4ème Concile de Latran : bulle concernant les vêtements juifs -Rouelle (cercle jaune). 1242-Autodafés de livres juifs : le Talmud est brûlé à Pans. 1264-Statut des Juifs (Pologne) du Prince Boleslas. 1320-France : épisode des Pastoureaux (nouveau bannissement). 1390-Les Judenschläger en Allemagne. 1421-Expulsion des Juifs de Vienne. 1492-Expulsion des Juifs d'Espagne. 1507-1550-Constitution du Centre juif de Pologne. Fondation du "Congrès des Quatre Pays". 1618-1648-Guerre de Trente Ans. 1648- Soulèvement des Cosaques de Khmielnicki. 1670-Bannissement de Vienne. 1740-Début du mouvement hassidique. 1750-Lois restrictives de Frédéric Il contre les Juifs de Prusse. 1755-Haskala (Aufklärung, Lumières). 1764-Fin de l'autonomie juive en Pologne. 1768-Pogromes en Ukraine. 1772-1795-Partages de la Pologne et établissement d'une zône de "refoulement" juive en Russie. 1776-Indépendance des Etats-Unis et égalité des droits pour les Juifs. 1782-Charte de tolérance de l'Empereur Joseph II d'Autriche. 1791-Emancipation des Juifs en France. 1804-"Statut des Juifs" en Russie. 1807-Sanhédrin de Paris. 1812-Emancipation en Prusse. 1815-Début de la réaction contre l'émancipation en Prusse. 1844-Haskala en Russie (écoles). 1860-Emancipation en Allemagne. 1870-Décret Crémieux. Début du mouvement antisémite en Allemagne. 1881-1882-Début de l'immigration en Palestine. Pogromes en Russie sous Alexande III. 1894-1899-Affaire Dreyfus. 1897-1er Congrès sioniste. Fondation du Bund. 1898-1899-Pogromes en Algérie. 1903-Pogrome de Kichinev. 1905-1ère Révolution russe et pogromes d'Octobre. 1913-Affaire Beilis. 1917-Déclaration Balfour. 1918-1921-Pogromes en Ukraine (Petlioura). 1919-Conférence pour la Paix. Traité de Versailles (les droits des minorités nationales sont reconnus . 1922-Mandat britannique sur la Palestine. 1930-Extension de l'antisémitisme en Allemagne. 1935-Lois de Nuremberg : protection de la pureté de la race aryenne. 1937-Lois antijuives en Roumanie. 1938-"Statut des Juifs" en Italie. 1940-3 octobre : lois de Vichy. 1942-16 juillet : grande rafle du Vel-d'Hiv. 1947-Vote de l'O.N.U. sur le partage de la Palestine. 1948-Proclamation de l'Etat d'Israël et 1949-Suppression de la culture yiddish en U.R.S.S. 1952-Assassinat des écrivains yiddish en U.R.S.S. 1956-Campagne de Suez et du Sinaï. 1967-Guerre des "Six Jours". 1968-Nouvel exil des Juifs de Pologne. 1973-Guerre de Kippour. 1977-19 novembre : Sadate à Jérusalem. Chronologie établie à partir de l'ouvrage de Dubnov : |

Les Juifs parlent les langues de leurs pays d'adoption et l'hébreu. Naissance du yiddish. Yiddish primitif : vocabulaire germanique et hébreu ; emprunts au vieux-français...

Responsae rabbiniques. Chansons de geste judaïsées. Tsena Ouréna.

Le vieux-yiddish (1250-1500)

Le yiddish-moyen (1500-1750) (slavisation).

Mémoires de Glâ¼ckel von Hameln (Zabbataï Zvi). Baal Chem Tov. Récits hassidiques (rassemblés et transcrits par Martin. Buber). Développement d'une littérature profane. Mendelssohn traduit la Bible en allemand. Les réformateurs veulent hébraïser les masses russes et polonaises. Littérature yiddish "sous le manteau".

Le yiddish moderne. Développement de la presse et de la littérature. Le yiddish devient langue d'enseignement et de recherche.

"Colonies" yiddishophones en Europe occidentale, aux Etats-Unis, en Afrique du Sud.

Les 3 grands : Mendele Mokher Seforim,

Descriptions du Shtetl. Centre d'Europe orientale :

Kafka, 1920 : Discours sur la langue yiddish.

Literarische Blaetter (Varsovie).

Développement du Centre Culturel des Etats-Unis : (théâtre, littérature socialiste, comédies musicales, journaux).

Emmanuel Ringenblum : Chronique du Ghetto de Varsovie. Ch. Dobzynski : Le miroir d'un peuple anthologie de la poésie yiddish (1870-1970).

1978 : Prix Nobel de Littérature à Isaac Bashevis Singer. |

On peut comprendre la participation des Juifs d'Europe de l'Est

à la politique au sens large et au sens étroit. (on ne parlera

ici que de la Russie et de la Pologne).

Au sens étroit, les Juifs n'ont pas de droits (civiques en Pologne

jusqu'à la fin du 18e siècle). Ils ne les obtiennent d'ailleurs

pas à l'époque de Napoléon, dans le Grand Duché

de Varsovie, ni après 1815, sous la domination des Tzars. Ils participent

cependant à l'insurrection contre les Russes en 1794, ainsi qu'en 1830

et 1831. Vers la fin du siècle des intellectuels juifs sont membres du

Parti Social Démocrate de Pologne et de Lithuanie fondé par Rosa

Luxembourg.

Après l'indépendance de la Pologne à la fin de la gnerre de 1914-1918, le gouvernement polonais accorde aux Juifs une charte minoritaire. Quarante cinq Juifs siègent au Parlement (Sejm) de 1922, dont six au Sénat. Ils forment un "Club parlementaire juif" (Kolo). Ils représentent des tendances diverses de la vie juive et non juive : Agudat Israël (non sioniste), Sionistes, Parti socialiste polonais (PPS). A mesure que le gouvernement adopte ou tolère des pratiques antisémites et vire vers la droite et l'extrême-droite, le nombre des Juifs diminue au Sejm. Des dirigeants socialistes et communistes juifs sont exilés ou emprisonnés.

En Russie, les Juifs sont contraints de demeurer dans des "zones de résidence". Ils n'ont guère de droits civiques sous les Tzars, même s'ils obtiennent le droit de voter et d'être candidats à la Douma après 1905. Les incapacités frappant les Juifs ne sont levées entièrement qu'après la révolution en 1917, à laquelle nombre d'entre eux participent.

En revanche, les Juifs de Biélorussie peuvent exercer des fonctions municipales dès 1783. Ce droit fut ensuite limité à la Russie occidentale (zones de résidence) et assorti de restrictions nombreuses, puis aboli en 1882, ce qui poussa les Juifs vers l'opposition populiste (Narodniki), Social-Démocrate, et donna un grand essor aux partis politiques juifs : le Bund (Social-Démocrate) et divers groupes sionistes.

Au sens large, la vie politique juive est beaucoup plus intense. Elle s'appuie sur la tradition séculaire du Kahal, dont les origines sont tout autant sépharades qu'ashkénazes. il s'agissait d'auto-gestion des communautés qui, sur le plan religieux, social et culturel, conservaient une marge de manoeuvre considérable. Ainsi, le pouvoir judiciaire est resté juif dans les communautés juives russes jusqu'à la révolution de 1917, car on n'avait guère recours aux tribunaux russes pour trancher les différends.

Cette tradition d'auto-gestion et d'auto-gouvernement des communautés a marqué profondément le style et l'inspiration des partis politiques juifs qui commencèrent à se développer à grande allure dès la fin du XIXe siècle. Vers 1905, le plus important de ces partis est le Bund, qui est à l'origine de la social-démocratie russe. Son différend avec Lénine et les Bolcheviks est resté célèbre : le Bund s'opposait au "centralisme" et demandait des garanties qu'on appelerait aujourd'hui "nationalitaires" quant à l'enseignement du yiddish en particulier. D'autre part, des groupes sionistes (Hibbat Zion, Hoveveï Zion) deviennent actifs. Ils publient leur littérature en hébreu, en russe et en yiddish.

Des groupes sionistes socialistes se constituent et forment une importante partie de la seconde Aliah vers la Palestine. Tous ces mouvements disparaissent quand les Bolcheviks prennent le pouvoir. Il faut souligner que le style commun de ces mouvements se caractérisait par une forte insistance sur l'éducation, l'auto-défense, les activités communautaires.

L'éventail des partis politiques juifs fut encore plus diversifié en Pologne, entre 1919 et 1939. La jeune république polonaise avait suscité beaucoup d'espoirs parmi les minorités nationales. Les Juifs étaient reconnus comme une nationalité - ce pourquoi les Bundistes, les Folkistes et certains sionistes avaient ardemment combattu. Les espoirs furent déçus, car l'Etat ne prit pas en charge les écoles juives ; d'autre part, l'organisation des kehillot (communautés autonomes) se heurta au pouvoir central qui souvent soutenait les membres de l'Agudat Israël (religieux, conservateurs, non sionistes). Tout le réseau des écoles juives, des bibliothèques, des institutions culturelles et sociales fut pris en charge par les Juifs eux-mêmes, et connut un développement remarquable.

Les partis politiques juifs se renforçaient : si les

Sionistes Généraux étaient les plus nombreux au Sejm, les

Bundistes l'emportaient dans les élections locales et dans les syndicats.

Ces deux partis, très opposés, étaient pourtant d'accord

sur l'importance qu'il fallait donner au travail militant, éducatif et

social dans la Diaspora.

Avec le temps, les partis sionistes se diversifiaient : les deux Poale-Zion

(centristes, et de gauche) Hitahadut (socialistes modérés), Mizrahi

(sionistes orthodoxes), Hachomer Hatzaïr, etc. Un parti peu nombreux, mais

intellectuellement influent, le Folkspartei, avait une plateforme nationalitaire

et autonomiste non socialiste.

C'est entre 1936 et 1939, que le Bund, en Pologne, atteignit

à l'apogée de son influence dans les municipalités. Il

domina aussi la Fédération des Syndicats juifs qui comportait,

en 1939, près de 500 sections et 100.000 membres actifs. Peu

préoccupé par une "prise du pouvoir" qui de toutes façons

était pour lui impossibIe, il s'adonna à l'éducation politique,

culturelle et sociale de ses membres et des populations juives, créant

des bibliothèques, des maisons d'enfants, suscitant des manifestations

culturelles aussi bien que des groupes d'autodéfense ; d'autres partis

juifs suivaient une voie semblable.

Un grand nombre de ces partis se retrouvèrent unis quand eut lieu le

soulèvement du Ghetto de Varsovie.

La littérature yiddish naît presque

simultanément avec la langue. Dès les XIe, XIIe, XIIIe siècles,

on trouve des gloses et responsae rabbiniques en yiddish primitif. La double

vocation de cette langue et de cette littérature s'affirme dès

les XIVeet XVe siècles par des traductions et des transpositions de romans

de chevalerie et de chansons de geste au monde juif. (Le Livre de Samuel,

XIVe siècle). Le chef-d'oeuvre de la littérature de cette

époque est leBove Boukh d'Eliyohou

Bokher.

Parallèlement, se développe une littérature édifiante

("Mousser") qui s'adresse essentiellement aux femmes

et qui culmine avec l'adaptation du Pentateuque : Tzena Ourena

(XVIIe siècle).

Les éléments didactiques et narratifs se mêlent constamment

aussi bien dans les contes que dans les mémoires (Mémoires de

Gluckel Von Hammel, 1642-1724).

Le XVIIIe siècle est marqué par

deux courants de pensée, l'un et l'autre très féconds sur

le plan littéraire.

Le Hassidisme, par son recours constant aux paraboles, contes

et récits (Contes de Rabbi Nahman de Bratzlav 1772-1810) devint une source

littéraire inépuisable pour les auteurs à venir.

Le Haskala (mouvement des Lumières), malgré son

désir d'utiliser les langues des pays d'accueil ou l'hébreu, fut

à l'origine de revues en yiddish, tribunes polémiques et didactiques,

mais aussi amorces d'une littérature profane.

La période classique fut dominée par trois personnalités extrêmement différentes, celles de Mendele Mokher-Seforim, Sholem Aleichem et I. L. Peretz.

Autour de ces trois auteurs évoluent de

nombreux écrivains tels S. Froug, Anski (Le dibbouk). Au

cours de cette période, on assiste à une éclosion, à

une explosion, pourrait-on dire, de la littérature yiddish, aussi bien

dans le domaine des belles-lettres (prose, poésie, théâtre)

que dans celui de la philosophie, de la politique, de l'économie...

A partir du XXe siècle, deux aires géographiques deviennent des centres littéraires yiddish.

Se rattachant tantôt à l'une, tantôt à l'autre de ces écoles, mais restant souvent solitaires, deux poètes marquèrent profondément cette littérature : M. L. Halpern, H. Leivick. Les prosateurs les plus marquants furent : A. Reizen, Joseph Opatoshou (Dans les Forêts de Pologne), Sholem Asch, qui avait commencé sa carrière littéraire en Pologne, (Dos Shtetl, Trois Villes, L'homme de Nazareth, Le Juif aux Psaumes...), Yoshua Singer (Yoshe Kalb, Les frères Ashkenazi...) et I. Bashevis Singer (La corne du bélier, Le magicien de Lublin, La famille Moskat, Le domaine, La couronne de plumes...).

Actuellement, plus d'une centaine d'écrivains yiddish

continuent à créer aussi bien en Europe, aux Etats-Unis qu'en

Israël.

Cette présentation, nécessairement schématique et incomplète,

ne rend pas compte de l'extrême richesse et de la diversité de

cette littérature, favorisée par son caractère transnational.

En s'appuyant sur un particularisme très réel et très profond

la littérature yiddish atteint à l'universel. ce que vient de

consacrer le prix Nobel décerné à I. Bashevis Singer.

Rachel Ertel (Brochure du Centre Pompidou)

Parler de la poésie yiddish en si peu de lignes est

impensable tant elle représente, dans la vie culturelle des Juifs d'Europe

Centrale et Orientale, une des manifestations les plus éclatantes et

vivantes.

Elle se situe dans la continuité d'une tradition millénaire (cf.

Les Psaumes).

Elle témoigne de la "démarche de l'homme juif dont

le destin s'identifiait à la libération de tous les hommes"

(1).

Elle permet au poète de recouvrer son identité de Juif : elle

"invente sous nos yeux, les mille et une façons d'être

juif, car être juif, c'est être le miroir de tout homme"

(2).

L'emploi de la langue yiddish (méprisée par certains intellectuels influencés par le mouvement de la Haskala (3), la langue du peuple, manifeste du destin et de l'histoire de ce peuple. La poésie yiddish présente, dans une période littéraire assez courte (1870 jusqu'à nos nours) un immense foisonnement d'idées sociales, philosophiques et religieuses. Quant à la forme, elle est tout autant prodigieuse de diversité : romantisme, symbolisme, impressionnisme, expressionnisme...

Née en Russie, en Pologne... réduite au silence ou massacrée, la poésie yiddish a suivi la route difficile de ses penseurs. Elle émigre, pour survivre, en France, aux Etats-Unis surtout, où elle continue à s'épanouir, en Australie ou en Israël. Et malgré tout ce qui l'a menacée, elle dure non seulement par devoir sacré envers tous ceux qui, poètes ou amateurs de poésie, ont été engloutis par la folie du génocide, mais par amour divin de la vie.

(1) (2) Charles Dobzynski (1870 - 1970), in Introduction à Le miroir d'un peuple - Anthologie de la poésie yiddish.

(3) Haskala : mouvement dit des "Lumières" - XIXe siècle, qui préconisait l'abandon de la langue yiddish, langue de l'obscurantisme, pour l'emploi de la langue du pays d'accueil, langue du progrès.

Quelque part

Quelque part au loin, quelque part au loin

La terre interdite s'étend

On y voit bleuir des monts argentés

Un sol vierge au loin si tentant,

En un lieu profond, en un lieu profond

Un vaste trésor nous attend

Un vaste trésor pétri dans la terre

Enseveli au fond des temps.

Quelque part au loin, quelque part au loin

Vit un prisonnier solitaire

Et sur son front la clarté du soleil

Descend et s'éteint par mystère.

Quelque part au loin quelqu'un vagabonde,

Dans la neige une ombre se terre,

Sans pouvoir trouver jamais le chemin

Interdit qui mène à sa terre.

H. Leivik

Pardonnez-nous

(1) Rayer la mention inutile

Jacques Alvarez-Pereyre

Quelques grands noms de la poésie yiddish

suivis de quelques titres de leurs oeuvres.

I. L. Peretz (1852-1915) de Pologne. Un classique de

la littérature yiddish. Oeuvres complètes en

18 volumes, comprenant des poésies, des drames, des récits, des

nouvelles, des essais et des mémoires.

A. Riesen (1876 Rvidanov en Bielorussie - 1953 New-York). Un des disciples

favoris de Peretz. (grande puissance d'inspiration et profonde tendresse. Ses

vers ont été mis en musique et sont devenus des chansons très

populaires.

Oeuvres en 14 volumes (1926) - Choix de Poètes

(1929) - Poètes et récits choisis (1947) - Poètes

à chanter (1947) - Poètes 1891-1951. (1951).

M. Nadir (1885 Naraïev en Galicie - 1943 New-York). Un des grands

maâ®tres de l'humour juif, le romantisme contrebalançant son sarcasme.

Les roses sauvages (1915) - Sous le soleil

(1926) - Une lampe à la fenêtre (1929) - Bourgeois,

donne-moi le monde (1930) - Jour de mes jours (1935) -

Anthologie : la démarche de Nadir (1937) - Je me

confesse 1936-1943 (1944).

H. Leivik (1888 Thumen en Bielorussie - 1962 New-York). Inspiration parfois

prophétique et apocalyptique. Un très grand poète. Le

Golem - Les chaâ®nes du Messie - La comédie

de la Rédemption - Chants et poèmes (1922)

- Abélard et Héloïse (1936) - A Tréblinka,

je ne suis pas allé (1945) - Chants de l'Eternel

(1959) - Dans les bagnes du Tsar (1959).

Z. Landau (1889 Plotsk en Pologne - 1937 New-York). Porte-parole du mouvement des "Youngue" (Les Jeunes) - Poésie pure - distance par rapport à soi. Trois volumes posthumes dont un choix de poèmes (New-York, 1937) et un choix de traductions de la poésie mondiale (New-York, 1947).

Peretz Markich (1895 Poinoé en Volnyvie - exécuté

en aoâ»t 1952). Fonde avec d'autres écrivains "L'Ecole

de Kiev".

Seuil (1918) - Cadrans collés (1921) - Les

Frères (1929) - Poèmes (1933) - Terre

paternelle (1938) - Pour mon peuple et pour ma patrie

(1943) - La guerre (1948) - Héritage (1959).

I. Manger (1901 Tchernovitz en Bubosnie - 1969 Israël). Sa poésie, inclassable dans un genre, est le symbole même de la condition juive : exil et fidélité. Chants du Pentateuque (1935) - Chants du Rouleau d'Esther (1936) - Le compagnon note Manguer chante (1948) - Chants, ballades et récits en yiddish et en hébreu (1952).

A. Sutzkever (1913 Smorgon en Lituanie ; émigre

en Israël après 1947). Poète moderne au registre très

vaste.

Poètes du Ghetto de Vilno (1946) - La rue juive

(1943) - La ville secrète (1948) - Sibérie

(1953) - Dans le désert du Sinaï (1957) - Terre

spirituelle (1961).

Quelques films yiddish

Bruxelles transit - Les eaux mêlées - Hester

street - Le dibbouk - Le chanteur de jazz.

Claude Berri : Mazel tov - Le vieil homme et l'enfant.

N. Glaeser : Qu'une larme dans l'océan.

M. Mizrahi : La vie devant soi.

M. Drach : Les violons du bal.

Woody Allen : Mel Brooks - Gene Wilder.

P. Mazerski : Next stop Greenwich Village.

O. Priminger : Exodus.

F. Rossif : Le temps du ghetto.

G. Stewens : Journal d'Anne Franck.

J. Dassin : La promesse de l'aube.

A. Resnais : Nuit et brouillard.

Musique

"Chansons folkloriques yiddish", Théodore Bikel - 3 albums (Disques Vogue).Recette du gefullte-fisch (poisson farci)

Dans une demeure bourgeoise d'Allemagne une femme est sur le

point d'accoucher ; le médecin et le mari jouent aux cartes.

"Que j'ai mal, venez à mon aide !" gémit la femme en

allemand.

" Rien ne presse" - dit le médecin - "nous avons tout

le temps". Tout d'un coup, un cri : "Oï, vei is mir !"

Alors le médecin "Cette fois-ci, c'est la bonne, allons-y".

Un jeune homme rentre à la maison après sa séance

de psychanalyse. "Alors - lui dit sa mère - que t'a-t-il trouvé

?"

"Oh maman, j'ai un complexe, un complexe Oedipe !"

"Un complexe ? - répond la mère - quelle importance ? Du

moment que tu aimes ta maman!".

Un dénommé Katzman, las des déboires que lui occasionne son nom, décide d'en changer. Il va voir le préfet : "Dites-moi - dit ce dernier - que signifie votre nom ?" - "Katz veut dire "chat" et man veut dire "homme" - "Alors, c'est parfait, appelez-vous Chalom !".

Le patron d'un restaurant, dans les environs de Haifa, a un

jour l'idée d'écrire, à côté du menu : "Ici,

on parle dix-sept langues : anglais, russe, yiddish, français, polonais,

arabe, etc." Vers midi, deux touristes s'installent. L'un d'eux s'adresse,

en anglais, au patron venu prendre la commande. "Ani lo mevin guermanitt

- Je ne comprends pas l'allemand", - dit le patron en hébreu.

Le touriste, essayant de masquer sa surprise, se met à parler russe.

"Ani lo mevin hungarit -Je ne comprends pas le hongrois", dit le patron

en souriant.

Le deuxième touriste, pensant qu'il aura plus de chance avec le yiddish,

entreprend de passer la commande. Le patron lève les bras au ciel "Lo

mevin, lo mevin Je ne comprends pas... Daber ivritt ! Parle hébreu !".

"ça alors - dit en hébreu le premier touriste - mais que

signifie cette inscription "Ici, on parle dix-sept langues ?". Le

patron se penche et murmure en confidence : "Moi, je ne parle que l'hébreu.

Ce sont les clients qui parlent toutes ces langues".

Une histoire "belge" : Au terme d'une bagarre, la police intervient : "Les Wallons, à gauche, les Flamands, à droite !". Alors deux Juifs d'Anvers demandent : "Et nous, les Belges, on se met où ?".

Cela se passait en 1943. Un Juif polonais, après avoir

traversé cent frontières et échappé mille fois à

la mort, échoue, Dieu sait comment, à Lisbonne, au Portugal. Là,

il entre dans la première agence de voyage venue et demande un billet

.

- Pour où ? dit l'employé.

- Cela m'est complètement égal, répond le Juif à

bout de forces, je veux un billet...

- Par bateau ou par avion ? dit l'employé qui commence à s'impatienter.

- Je m'en fous, répond le Juif. Il me faut partir, fuir, aller ailleurs,

n'importe où, mais ailleurs...

Désespéré. l'employé portugais va chercher un immense

globe terrestre et le présente au Juif en le priant de choisir, sur la

carte du monde, l'endroit où il voudrait aller. Machinalement le Juif

fait tourner le globe sur son pivot. De plus en plus vite... Enfin, au bout

de quelques minutes, le Juif arrête le globe et demande à l'employé

: "Vous n'auriez pas autre chose ?".

Avant que vous entendiez les premiers vers des poètes

juifs d'Europe orientale, je tiens encore à vous dire, Mesdames et Messieurs,

combien vous comprenez plus le yiddish que vous ne le croyez.

Je ne suis point vraiment inquiet de l'impression que cette soirée prépare

à chacun de vous, mais je veux, si elle le mérite, qu'elle se

dégage immédiatement. Toutefois, cela ne peut pas se produire

tant que le yiddish inspire à certains d'entre vous une peur qu'on pourrait

presque lire sur vos visages. Je ne parle pas de ceux qui traitent le yiddish

avec dédain. Mais la peur du yiddish, une peur mêlée au

fond d'une certaine répugnance, est, si l'on veut, chose compréhensible.

(...) Le yiddish est la plus jeune des langues européennes. Il n'a que

quatre cents ans et en vérité, il est beaucoup plus jeune que

cela. Il n'a élaboré aucune forme qui soit douée de la clarté

dont nous avons besoin. Sa forme est concise et rapide.

Il n'a pas de grammaire. Les amateurs essaient d'en écrire, mais le yiddish

est constamment parlé : il ne parvient pas au repos. Le peuple ne l'abandonne

pas aux grammairiens.

Il ne se compose que de vocables étrangers, mais ceux-ci ne sont pas

immobiles au sein de la langue, ils conservent la vivacité et la hâte

avec lesquelles ils furent dérobés. Des migrations de peuples

traversent le yiddish de bout en bout. Tout cet allemand, cet hébreu,

ce français, cet anglais ce slave, ce hollandais, ce roumain et même

ce latin, est gagné à l'intérieur du yiddish par la curiosité

et l'insouciance (...).

(...) A cela viennent encore s'ajouter les dialectes du yiddish, qui se déversent

dans cette formation philologique faite d'arbitraire et de lois. Car le yiddish

tout entier ne consiste qu'en dialectes, et même la langue écrite,

bien qu'on se soit en grande partie mis d'accord sur les règles d'écriture.

En vous disant tout cela, je pense, Mesdames et Messieurs, avoir provisoirement

convaincu la plupart d'entre vous que vous ne comprendrez pas un seul mot de

yiddish.

(...) Par chance, toute personne qui comprend l'allemand est aussi capable de

comprendre le yiddish. Considérée de loin - de très loin

bien entendu - l'intelligibilité du yiddish est constituée par

la langue allemande elle-même ; c'est là un avantage que l'allemand

a sur toutes les langues de la terre. En revanche, et à juste titre,

cela lui donne un désavantage. On ne peut pas, en effet, traduire le

yiddish en allemand. (...) Par la traduction française, par exemple,

le yiddish peut être transmis aux Français, par la traduction en

allemand, il est anéanti (...).

Pour que le yiddish vous soit tout à fait proche, il suffit que vous

méditiez le fait qu'en dehors de vos connaissances, il y a encore en

vous des forces qui sont actives, des rapports de forces qui vous rendent capables

de comprendre le yiddish en le sentant. C'est ici seulement que le commentateur

peut vous venir en aide, il le fait et vous rassure de telle sorte que vous

ne pouvez plus vous sentir à l'écart et que vous admettez qu'il

ne vous est plus permis de vous plaindre de ne pas comprendre le yiddish. C'est

l'essentiel, car avec chaque plainte, la compréhension prend la fuite.

Mais restez silencieux, et vous vous trouverez tout à coup au beau milieu

du yiddish. Et une fois que vous aurez été émus par lui

- car le yiddish est tout, le mot, la mélodie hassidique et la réalité

profonde de cet acteur juif lui-même - vous ne reconnaâ®trez plus

votre calme d'autrefois. C'est alors que vous serez à même d'éprouver

ce qu'est la vraie unité du yiddish, et vous l'éprouverez Si violemment

que vous aurez peur, non plus du yiddish, mais de vous.

Vous ne seriez pas capables de supporter cette peur, si le yiddish ne vous

communiquait aussitôt une confiance en vous-même qui peut tenir tête à

la peur et se montrer plus forte qu'elle. Jouissez-en comme vous le pourrez

! Au cas où elle se perdrait, demain ou plus tard - et comment pourrait-elle

se maintenir au seul souvenir d'une unique soirée ? - Je vous souhaite

de pouvoir oublier aussi la peur. Car nous ne voulions pas vous punir.

Franz Kafka

(Préparatifs de Noces à la Campagne)

Aleph Beit : Alphabet

Ashkénaze : A l'origine : "Juif d'Allemagne", puis "Juif

originaire d'Europe Centrale"

Bar Mitzva : Majorité religieuse

Bund : Parti socialiste révolutionnaire juif (1897)

Bubeleh : Poupon "fils à maman"

Casher : Jugé apte, pur

Chutzpa : Culot

Diaspora : Dispersion : "Et vous serez répandus aux quatre coins

de la terre"

Dibbouk : Démon, malin génie

Eretz : La Terre (Israël)

Feh : Beurk ! Pouah !

Galizianer : Galicien

Goï ou Goy : Gentil, non-juif

Galut : Exil

Gan Eden : Paradis

Gefullte-fish : Poisson farci (carpe)

Gesundheit : Santé

Gevalt ! : Quel malheur !

Golem : Grossier, sans forme, robot

Hanoucca : Inauguration, Fête des lumières

Hassid : Fervent, hassid

Heder : Salle d'études (jeunes enfants)

Hatikvah : Espérance (hymne israélien)

Israël : Etat du Proche-Orient

Israélien : Citoyen d'Israël, (juif, arabe, chrétien)

Israélite : De confession israélite

Juif : Qui appartient au peuple juif

Kaddish : Sanctification, prière des morts

Kabbale : Tradition mystique juive

Kibboutz : Communauté de vie et de production en Israël

Kiddouch : Bénédiction sur le vin

Kinder : Enfants

Le Haïm : à la vie, à votre santé

Luftmensh : Celui qui vit de l'air du temps

Mama Loshen : Langue maternelle

Menorah : Chandelier

Meshiah : L'Oint, le Messie

Matza : Pain azyme

Mazel tov : Bonne chance

Melamed : Maâ®tre d'école

Meshugge : Fou

Mezouzza : "Tu écriras ces paroles sur les poteaux (Mézouzzot)

de ta maison" (Deutéronome VI, 9)

Minian : 10 hommes réunis pour la prière

Mitzva : Commandement (613) - Bonne action

Oï. Veï is mir ! : Ouïe, pauvre de moi !

Pessah : Passage, épargné, Pâ¢ques

Pourim : Fête des Sorts (Esther)

Pilpoul : Arguties talmudiques, dialectique

Pletzl : Quartier juif

Rebbe : Rabbin

Rosh Hashana : 1er de l'An

Shabbes, Shabbat : Jour de repos de Dieu et des Hommes

Shlemiel : "A côté de la plaque"

Schmaltz : Douceur, graisse d'oie

Seder : Repas de Pâ¢que - La Cène

Sépharade : A l'origine : "Juif d'Espagne" puis "Juif

originaire du bassin méditerranéen"

Shadchen : Marieur, intermédiaire

Shalom Alechem : La paix soit avec vous

Shliemazel : Malchanceux

Schmatte : Chiffon

Schnorrer : Pique-assiette, mendiant professionnel

Schteltl : Petite ville juive

Shul : Ecole et/ou lieu de prières

Simhat Thora : La joie de la Loi

Succoth : Fête des Tabernacles

Talmud Thora : Etude de la Loi.

Tsadik : Juste

Tsoures : Soucis

Yeshiva : Séminaire

Yid : Juif

Yom Kippour : Jour de l'Expiation

Un certain nombre de Juifs grenoblois sont nés en Europe centrale ou

bien ont des parents venus de Pologne, de Russie, etc. à l'heure des

grandes vagues d'antisémitisme. Etre Juif d'Europe Centrale, c'est avoir

été bercé par une langue où se mêlent l'hébreu

et l'allemand, c'est être héritiers d'une tradition où la

religion et la musique, le militantisme et l'humour servaient de remparts contre

l'adversité.

C'est cette "mémoire yiddish", profondément

blessée par le génocide nazi, mais toujours vivante, que la Maison

de la Culture, le Cercle Bemard Lazare-Grenoble, le Centre Culturel Juif et

le Club Edmond Fleg tentent d'évoquer aujourd'hui, à travers des

débats, des films, des concerts, des expositions, et même des recettes

de cuisine.

Jusqu'au 15 février 1981 (heures d'ouverture de la Maison ; dans les halls)

Comme un juif en Pologne : Film vidéo de Pierre Abou et Rachel Kamelgarn

Regarder le film

Il a fallu attendre le prix Nobel attribué à

Isaac Bashévis Singer, écrivain de langue yiddish, pour que soit

reconnue l'existence et la richesse d'une langue, d'une culture, d'un monde

jusqu'alors méprisés.

C'est ce monde que nous avons voulu capter.

Nous avons pris le parti d'aller voir ceux qui, nés dans ce monde, vivent

aujourd'hui à Grenoble, où les hasards de l'exil et de l'occupation

les ont conduits. Juifs anonymes, issus du peuple juif de Pologne, et de Russie,

ils sont les derniers à garder vivante en eux une part de ce passé

tragiquement privé de son avenir.

Leurs mémoires, concordantes ou discordantes, reconstituent pièce

à pièce, le puzzle de cette société, aux prises

avec l'évolution qu'imposaient les temps modernes d'une part, et le fait

minoritaire d'autre part.

Nous avons été touchés par l'émotion intense de

ces voix qui ne contrastent avec l'humour grinçant des anecdotes que

pour mieux souligner la subtilité de l'analyse que chacun fait de sa

situation à l'époque. Nous avons essayé, par la charge

affective des documents qui fixent visuellement le tableau évoqué,

d'ajouter encore à l'humanité, à l'appétit de vie

d'une communauté qui éclatent à chaque instant dans la

richesse et la chaleur des propos qui nous ont été confiés.

P. Abou, R. Kamelgarn

Le passé des communautés juives d'Europe orientale,

les petites villes depuis incendiées, détruites où vivaient

des hommes aux grands yeux pleins de songes, penchés sur les livres saints,

ce dont plus personne ne vous parle, illumine de sa tendre et nostalgique lumière

la peinture de Borvine Frenkel...

D'un tableau à l'autre, le même regard vous poursuit et vous parle

de ces temps où même la joie était inquiète, où

l'existence la plus incertaine reposait sur une loi indestructible et des coutumes

immuables.

Telle est la peinture de Borvine Frenkel et son mystère que, même

dans la solitude des paysages, l'angoisse vous guette... Peintures de l'inexprimable,

art de la suggestion, espaces hantés où parfois éclate

une tache rouge, un rouge unique, intense, profond, flamme vivace qui rejette

dans l'ombre le monde des apparences brâ»lantes et secrètes, secrètes

comme l'âme juive enfin libérée de la peur.

Bashevis Singer et quelques autres...

Jeudi 5 et Samedi 7 février 1981 - 18 heures.

lus par le groupe "A Voix Haute".

Improvisations musicales sur des thèmes traditionnels.

Au piano, Jo Anger - Weller

"Les poètes yiddish ne sont point des régionalistes,

leur voix atteint à l'universalité. Ils prennent souche en Lithuanie,

en Russie, en Pologne, en Roumanie, pour aller vivre et mourir aux Etats-Unis,

au Canada, en Israël, en France, sur tous les continents, quand ils ne

périssent pas dans les camps hitlériens. Certains d'entre eux,

et non des moindres, au cours des "purges" de 1937, puis de la noire

période de 1948 à 1952, périssent dans les prisons de Staline.

Autodidactes en majorité, ils s'occupent le jour à des travaux

manuels, ils sont peintres, tailleurs, gantiers, ouvriers. Parfois, enseignants

ou journalistes. Exceptionnellement écrivains professionnels. La nuit

est leur domaine et leur refuge".

in "Miroir d'un peuple" de Charles Dobzynski

film de Myriam Novitch

(2 heures), dimanche 8 février-14 heures 30Myriam Novitch est membre du Kibboutz "Lohamet Haghetaot"

(Les combattants des ghettos). Ancienne déportée, auteur de nombreux

livres sur l'univers concentrationnaire.

"Un rescapé de l'enfer nazi, laissé à demi-mort par

80 coups, tente, en Israël, de raconter... Il ne sera pas cru; ce sera

pour lui le 81ème coup. Il s'agit d'un montage de documents d'archives.

La bande sonore est constituée par des récits de survivants ayant

témoigné au procès d'Eichmann".

Mardi 10 février 1981-20 heures 30.

Le monde de Chagall a existé un jour. On pouvait le

rencontrer dans les bourgades juives d'Europe de l'Est avant le génocide.

Rachel Ertel, professeur à l'Université de Paris VII, tentera

de le faire revivre pour nous, à l'aide d'un montage de diapositives.

Discussion avec Rachel Ertel et Wladimir Rabi, écrivain et journaliste.

Mercredi 11 février 1981-20 heures 30

Jeudi 12 février 1981-20 heures 30

Débat avec Henri Bulawsko, Henri Minczelès,

Moshe Zalcman et Roland Lewin.

Depuis le milieu du XIXe siècle, le prolétariat constitue la majorité de la population dans les bourgades juive de l'Europe de l'Est. Il trouve son expression dans divers mouvements politiques et s'implique directement dans la lutte contre le tsarisme. Ses organisations, telles que le Bund, créé en 1897, le Poale-Zion, etc. jouent un rôle capital dans la constitution du mouvement ouvrier de cette partie de l'Europe. Les cadres du Bund sont parmi les fondateurs de ce qui deviendra plus tard le parti social-démocrate russe. Le parti ouvrier sioniste impulsera le mouvement kibboutzique. Ce sont cette pluralité et cette activité politique que cette soirée-débat souhaite faire découvrir.

Samedi 14 février 1981- 20 heures 45

Le chant folklorique yiddish, colporté par les "badkanim",

poètes-troubadours, jongleurs de mots, est né en Europe de l'Est

au XVIIIe et au début du XIXe siècle. Il a eu pour terre natale

le Hassidisme - vaste mouvement religieux populaire - puis est

devenu peu à peu, le reflet d'un quotidien tout à la fois rude

et chaleureux. Les airs s'inspirent de la vieille liturgie juive et des folklores

locaux (russe, polonais, roumain, etc.).

Les paroles disent souvent la tendresse maternelle, le sourire d'un enfant,

la joie de l'étude ou le bonheur d'aimer. Mais elles disent aussi parfois

la peur, le brasier dans la nuit, la révolte ou la nostalgie d'un monde

qui n'est plus.

Talila, née après la dernière guerre, a choisi de renouer

avec ce "miroir d'un peuple" pour que les images qu'il

reflète ne s'estompent pas tout à fait.

Dimanche 15 février 1981 à partir de 12 heures 30

Dimanche 15 février 1981 à 15 heures.

"Le rire c'est la santé, les médecins

prescrivent le rire". Telle est, en quelque sorte, la profession

de foi de Cholem Aleichem, l'un des fondateurs de la littérature yiddish.

Cholem Aleichem signifie "Paix sur vous". En adoptant

comme pseudonyme cet antique salut, Cholem Rabinovitch, né en 1859 dans

un petit village d'Ukraine, se présente en témoin chaleureux et

ironique. Le regard qu'il jette sur la vie juive dans l'empire des Tsars participe

d'un humour doux-amer.

Le monde de Cholem Aleichem rappelle celui de Gogol, Tchékov ou Dickens.

Celui qu'on a appelé "le Mark Twain juif" a été

traduit dans presque toutes les langues : son personnage, Tévié

le laitier, qui cherche à marier ses filles, a été porté

au cinéma par Hollywood dans "Le violon sur le toit".

Jean Caune a choisi quelques monologues représentatifs de la galerie

de portraits qui parcourent l'oeuvre abondante de Cholem Aleichem. Mêlant

raillerie et tendresse, ils révèlent un écrivain universel

qui unit la tradition populaire d'Europe centrale à une inépuisable

tradition orale pluri-millénaire.

film de Michel Waszynski (Pologne, 1938)

Dimanche 15 février 1981 à 17 heures.

Film mystique et fantastique qui reprend la légende

dramatique yiddish écrite par Chalom Anski.

Hanan, pauvre étudiant de l'école talmudique d'une bourgade juive

d'Europe centrale, aime Lea, la fille du riche Sender. Mais Sender ne veut pas

de Hanan pour gendre. Hanan tente de forcer le destin en faisant appel à

la Kabbale. Il en meurt. Lea se marie, mais le jour de ses noces, elle est soudain

prise de convulsions et parle avec une voix d'homme. Le Dibbouk - âme

de Hanan - a pris possession de son corps. Film en yiddish, sous-titré.

(1978 - 1980)

Deux films "Mémoires" et "Traces"

de Georges Pérec et Robert Bober

De 1892 à 1924, près de 16 millions d'émigrants

en provenance d'Europe, chassés de leur pays natal par la misère,

la famine, l'oppression politique, religieuse ou raciale, passèrent par

Ellis Island, un â®lot de quelques hectares à quelques centaines

de mètres de la statue de la Liberté, où le Secrétariat

d'Etat à l'Immigration avait construit un centre d'accueil.

Parce qu'ils se sentent directement concernés et questionnés par

ce que fut ce gigantesque exil, les deux auteurs de ce film ont voulu essayer

de décrire ce qui reste aujourd'hui de ce lieu unique et recueillir les

traces de plus en plus rares qui demeurent dans la mémoire de quelques-uns

de ceux qui, au début du siècle, ont accompli ce voyage sans retour.

seront présentés en permanence jusqu'au 15 février 1981

Jeudi 29 janvier 1981 - 21 heures - Maison du Tourisme

Rencontre avec : Alain Finkielkraut, Luc Rosenzweig et Paul Fuks.

film de Robert Bober

Jeudi 5 février 1981 - 20 heures 30 - Maison de Quartier - Villeneuve

Robert Bober a fait avec ce film un voyage que toute une génération aurait souhaité faire, un voyage au bout de sa mémoire. Fils d'immigrés d'Europe de l'Est, il est retourné en Pologne dans la ville de son père, Radom, quelque part entre Varsovie et Cracovie. Alors qu'avant la guerre, Radom comptait quelques milliers de Juifs, il n'en reste plus qu'une petite poignée. Bober les a rencontrés, mais il a aussi rencontré dans les rues de Radom les ombres du passé.

Samedi 7 février 1981 - 21 heures - Centre Culturel Juif ()

Lundi 9 février 1981 - 20 heures 30 - Centre Culturel Juif

avec Arnold Mandel, écrivain et journaliste

Le Hassidisme (de l'hébreu Chassid : pieux) est né en Pologne vers le milieu du XVIIe siècle, alors que les Juifs de l'Est venaient de connaître des jours très sombres. Il s'agit de l'un des courants les plus attachants du judaisme religieux. On peut le définir comme un immense élan populaire vers le sacré. Mais ce sacré habite beaucoup plus le quotidien que les livres. On rencontre Dieu dans lajoie, la musique, la danse, on interpelle Dieu, on le prend à partie, il est le partenaire d'un dialogue et non une abstraction. Le Hassidisme existe encore aujourd'hui à Jérusalem, New-York, Anvers, etc. Il connaâ®t même une certaine renaissance aux Etats-Unis et en Israël. Arnold Mandel, journaliste, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages consacrés au Hassidisme, tentera de définir ce mouvement pour lequel "le monde est plein de merveilles" (formule de Baal Chem-Tov, fondateur du Hassidisme).

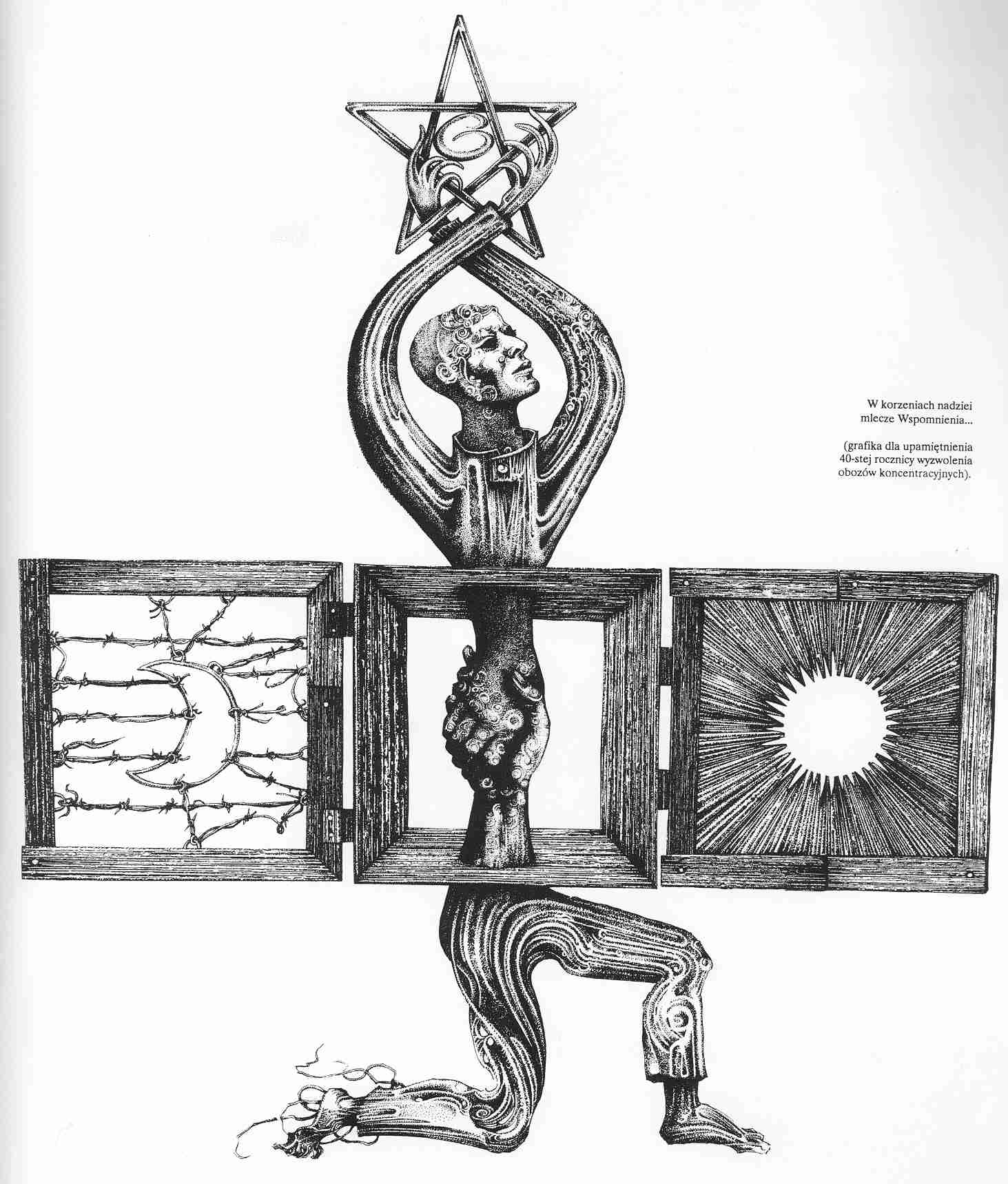

Jusqu'au 15 février 1981 - Centre Culturel Juif

Roland Grunberg, nait en 1933 à Strasbourg de parents immigrés d'Europe orientale. Il exerce en professionnel la psychothérapie, le conseil d'entreprise et l'animation de stages de formation. Il prend aussi le temps de dessiner et de graver. Plus de 200 expositions en 21 ans ont amené les images fantastiques de Roland Grunberg devant les publics d'Israél, d'Asie du Sud-Est, d'Amérique, d'Europe de l'Est et de l'Ouest. Sa première exposition à Grenoble date de 1959 Roland Grunberg réalisait alors pour la salle Jay les décors et costumes de la création des Aïeux de Miczkiewicz. Sa dernière exposition dans notre ville remonte au Festival de Science Fiction en 1974. L'exposition actuelle présentera une quarantaine d'images qui constituent la rencontre entre des poètes et chants yiddish et des thèmes talmudiques et hassidiques.

camps

Brèves

Il y a longtemps, dans une synagogue d'Odessa avait lieu un service religieux.

La moitié des présents s'est mise debout, et l'autre moitié est restée assise.

Les assis ont commencé à réclamer que les autres se rassoient,

et ceux qui étaient debout ont réclamé que les autres suivent leur exemple...

Le rabbin, qui ne savait pas quoi faire, décida de s'adresser au fondateur

de la synagogue, le vieux Moïché.

Il invita un représentant de chaque fraction, et ils allèrent tous chez Moïché

pour lui demander conseil.

Le représentant des "debout" demanda :

- Être debout pendant le service – est-ce notre tradition ?

Moïché répondit :

- Non, ce n'est pas notre tradition.

Le représentant des "assis", tout content, demanda :

- Alors, se tenir assis pendant le service – est-ce notre tradition ?

Moïché répondit :

- Non, ce n'est pas notre tradition.

Le rabbin, perplexe, dit :

- Mais... pendant le service, une moitié se met debout et l'autre reste assise,

et les querelles s'ensuivent...

- Voilà! - dit le vieux Moïché. - Ça, c'est notre tradition !